リレー式インタビュー 成果リレー vol.3 川本尚毅さん<後篇>

――今度は、川本さんご自身のことについてお伺いいたします。簡単に経歴を教えてください。

川本:広島の呉で生まれて、小学校まではそこで暮らしていましたが、中学からは中高一貫の岡山の全寮制の男子校に入りました。医歯薬理工系に進む生徒の多い進学校だったのですが、医学部に行くつもりは全くなくて、何が得意かなと考えていたら美術はいつも満点だったんです。そこでそっちの方向に進もうと思い、美大進学のためにデッサンを書きにいっていました。

そうして2001年に造形大学に入学し、デザイン科の都市環境というところで学びました。もともとは建築志望で建築模型は好きだったんですが、実際の建築のスケール感だとピンとこないところがあって、次第に家具に興味が移り、学生の時にバイトしていたプロダクトデザイン事務所で最終的にしっくりきたといった流れです。卒業制作は「ムービングバー」というものをつくりましたね。スーツケースのように移動でき、色んなところでバーが展開できるというものです。人や物が移動することによって、空間の用途が変わったり雰囲気が変わったりすることに面白みを感じていました。これは、一番最初のORISHIKIのモデルに繋がってきています。

大学に入ってすぐ思っていたものと違うなと感じて、美大にいくとデザイナーになれると思っていたのですが、どうもそうではなく、何も教えてくれない。教えてくれるのは歴史とかベーシックなところでした。そこで外部にでていくようになり、アート系の団体のお手伝いをしていました。大学生活の後半は、現代アートを支援するためのNPO法人のアーツイニシアティヴトウキョウ(以後、AIT)での活動に集中していて、よくお世話になりましたね。AITがきっかけでアーティストの考えを具現化するという現在の仕事にもつながっています。AITには、海外のアーティストやスタッフの方が多く、なかでもイギリスの大学院を卒業した人やイギリス出身のアーティストで面白い方がいらっしゃったので、その流れでイギリスは面白そうだと思うようになり、英語がまったくできなかったのでイギリスへまずは語学留学をすることにしました。しかし、語学学校に行っていても段々アイデンティティがなくなってくるので、何か目的を見つけるためにイギリスのRCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)の大学院を記念受験してみたところ入学することができ、インダストリアルデザインエンジニアリングコース(現在のイノベーション・デザイン・エンジニアリング)に入りました。本来二年のところ三年かかって卒業しました。

大学院ではドラマティックな毎日でしたね。毎回、課題のチェックが厳しくハードルが高いので、ちゃんとした成果物を出すことについて散々悩みましたし、英語もよくわからなかったのですごく苦労しました。色んな国の色んな人たちと一緒に北京や無人島に行ってプロジェクトをしたりして、面白かったですね。象徴的だったのは、課題に対して「お前このまま作っていたら落とすぞ。」と言われたことですね。日本の大学だとこの言葉はででこないと思うんです。一応形にしていたら通ると思うんですが、こっちではただ作っているだけでは駄目で、そこにストーリーや根拠がないと通らなかったですね。リサーチを徹底的にやって、考えぬくということが鍛えられました。そうやって大学院のプロジェクトや課題をこなしている間にORISHIKIを考えつき、クラッチバッグや眼鏡ケースをつくりました。卒業後は2年くらいORISHIKIを発展させながら、ロンドンでスタジオを借りてフリーランスで働いていました。

宮村:今度から大学で教えられるとお聞きしましたが、どんなことを教えたいと思っていますか?川本さんは刺激を求めて、学外で活動することが多かったようですが。

川本:外と繋げることは、したいなと思いますね。日本だけでなく世界の情報にアクセスしてリサーチすることでもっと魅力的なアクションが起こせるようになると思うんです。これがつくりたいという考えがあったときに、自分の世界に閉じこもるのではなく、似たようなことを考えている人がいるとか外にはこんなすごいことをやっている人がいるとか第一線はここだとかいったことをちゃんと押さえておかないとつくっても意味がないものになってしまうので、徹底的に調べて掘り下げていかないとだめですね。何かの劣化版だと思われずに、インパクトのある先進的なアイデアを外にだすためには、やっぱりリサーチは欠かせないですよね。学生だと学校の中を世界だと思ってしまいがちなので、そこを広げてあげるようなことができればいいなと思っています。

大野:川本さんがそのように思われるのはイギリスにいったからだと思うんです。リサーチで僕も感じるのは、文献が殆ど英語のものだからパッとみて大事そうな部分を嗅ぎ分ける力がないと、効率的にリサーチができないですよね。日本国内のリサーチだけで終わるのではなく、海外でどうなのかを掴んでおくことは大切ですよね。

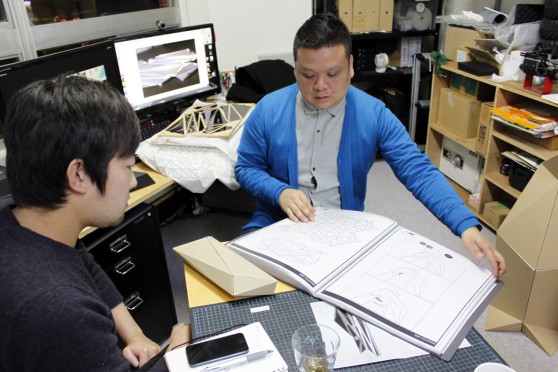

宮村:ロドリゴさんと知り合ったのはどのタイミングですか?また、N&Rフォールディングスを一緒に始めるきっかけは何だったんですか?

川本:もともと大学院が同じで、彼はデザインプロダクトいう僕とは少し違うコースにいたんです。ただ僕がCADをあまり使えなかったので、Rhinocerosなどデジタル系ソフトの知識に長けていたロドリゴに色々と教えてもらうようになりました。そこからすごく仲良くなりました。互いの興味が一致していて、気になるポイントが一緒なんですよ。

ロドリゴと一緒に会社を始めるきっかけは、僕が2012年にビザの問題でどうしても日本に帰国しなければならなくなったときですかね。僕の勝手な思い込みだったんですが、日本に帰国したら就職して企業の仕事だけをやるだけで、課外的に自分の名前をだして何かプロダクトをつくるといったことはできないだろうと思っていました。ただ、どうしてもORISHIKIは捨てたくなかったんです。周りからの反応もすごくよかったので、なんとか活動を続けたいなという思いが強くありました。そこで試しに日本とロンドンで同じ会社を立ち上げて、お互いのスキルをやりとりしながら二つの場所で一つの事務所ってできないだろうかと考えました。そこでそれぞれの場所で同じ名前の会社を始めることになりました。

ちなみにフォールディングスは、お互いのプロダクトに共通する「折る」という意味からです。ロドリゴにはORISHIKIを自由に使って構わないから、この火を絶やさないでほしいと話して、プロットタイプを渡して帰国したのですが、帰国してからも引き続き反応があり日本の製造業の方とも繋がることができ、自分でも模索してやってみようということになりました。ロドリゴもORISHIKIをベースにして、どんどん発展させていて、新しいプロダクトを開発しています。一緒にやることで考える頭脳が倍以上になったので、すごくよかったです。

N&Rフォールディングス 事務所の掛け時計

N&Rフォールディングスではプロジェクトによって、メインとサブにわかれてそれぞれのワークを補完するというかたちで共同の作業をやっています。ヨコハマとロンドンにあるという利点を生かして、日本のクライアントだとロンドンの方に依頼すると喜ばれたり、ロンドンのクライアントだと日本的なプロダクトに興味をもっていただけたりと地理的な違いを生かしてプロジェクトを進めています。

宮村:今までの話をお聞きしているとアトリエを構える場所が横浜というのがベストなセレクトだなと感じました。アトリエを構えるなら、横浜というイメージが強かったのですか?

川本:そうですね。やっぱりなんとなくありました。大学生の頃から横浜で活動することが多く、思い出があったので。ロンドンから帰国したときに、実家にずっといると駄目になると思ったので、まず広島の呉から神奈川の菊名へ2週間くらいですぐに引っ越しました。その菊名に移ったタイミングでハンマーヘッドスタジオがオープンし、縁あってそこで事務所を立ち上げることになり、最初は合同会社としてN&Rフォールディングスジャパンがスタートしました。ハンマーヘッドスタジオは天井が13mくらいあって開放感があり巨大な空間なんです。見通しのきく広い空間を安く貸してくれたことや、アーティストや建築家など様々なクリエイターとの横の交流も多く、アドバイスや情報交換をしながら仕事できたことはとても良かったですね。

大野:大学の演習室みたいですよね。ブースにわかれていて、コミュニケーションが色んなところで起きていて、すごく面白い空間だと思いました。ハンマーヘッドスタジオを夏に訪れたとき、川本さんのスペースのそばのシャッターをあけたら向こうの方でライブをやっていて、良いBGMになっていましたよね。笑

川本:そうですね。環境もすごく良く、本当に刺激的な空間でした。ハンマーヘッドスタジオは2年限定で借りられるスペースだったので、2年経って今の事務所に移動しました。

――当初は建築から入って最終的にはプロダクトデザインをされているということなんですけど、興味の範囲が広がった、変わっていったのは、どんなことがあったからでしょうか?

川本:その頃は単純に自分の手の中で生み出されるものの方がリアリティがあって好きだっただけだと思うんですよ。今は逆にそれが広がっていっている気がしますね。イッセイミヤケさんとやらせて頂いた時に、その業界に無いものを持ってきて融合させるとイノベーションとか新しいものが生まれるんだということをリアリティを持って感じることができたんです。そこで、僕らが持っている技術や設計のやり方とか考え方を色んなところに応用することで面白いものができ、経済をより活性化できるんじゃないかなと感じています。こんなこと大野さんの前で言うのもおこがましいんですけど、建築というかパビリオンとかにも興味があるんです。今って業態とか業種によって色々分けられていますけど、ファッションとか建築とかプロダクトとかも全て人の生活を中心にして繋がっていて、そういう風に捉えられるクリエーションをやっていきたいです。どういう風にプロジェクトを進めるかの前例がないので難しいのですが、やっぱりそういうところに可能性があるんじゃないかなと感じています。だから今は限定せずに、アートと呼ばれるものなのかもしれないし、ファッションと呼ばれるものなのかもしれないし、プロダクトと呼ばれるものなのかもしれないし、パッケージと呼ばれるものかもしれないけれど、それは節操なく受け入れていこうかなというのが今のスタンスと言うか、今至っている境地ですかね。

大野:僕がマテリアライジング展を企画した時も全く同じ考えで、作家さんを集めていったら人脈も面白く広がっていきました。

川本:建築の話を伺っても悩んでいるところや抱えているジレンマとかが似ていて、次のものづくりへの可能性を感じるんですよ。3Dプリンターでつくった家も出来ていて、こんな風にデジタルファブリケーションの応用が広がっていって、僕らが今やっていることが暮らしの隣に存在するようなフォーマットとして完成されていくんじゃないかというわくわく感がありますね。家の作り方だったりとか洋服の概念だったりが変わっていって、世の中の流れを変えていくんじゃないでしょうか。これからのクリエイターは、ものすごい広い目線で捉えていかないといけないんじゃないかなと思います。

大野:今まさに芽吹いている状態ですよね。

――デザインとかモノづくりをする上で自分なりに大事にしているポイントはありますか?

川本:120%ですかね(笑)。120%を目指してやっていますね。100%を超えられるんじゃないかというのは常に考えています。正攻法でいく時もあるし、違うダイレクションで切り込んでいくと、ベスト以上のものが出せるんじゃないかと思うことがよくあります。それで失敗することもあるんですけど(笑)。昔に読んだ「沈黙の艦隊」という漫画の中で「その方法はベストではあるが、それ以上ではない」という話があったんですよ。

後はものづくりというかデザインを考える上で一つ概念としてあるのは、ミクロとマクロの間についてはいつも考えていますね。例えばORISHIKIをそのまま2次元というのは無理があるけど、厚みが極端に薄いと2次元になるじゃないですか。ミクロとマクロというのは人の恣意的な問題なので、人を中心に置いてミクロとマクロの区切りを捉え直すことで、何か面白いことができないかなと考えています。クリエーションやデザインの部分ではその辺りが基本になっています。

――プロダクトデザインの面白いと思っている、好きな部分はどんなところですか?

川本:何でもプロダクトと言い切れちゃうところです。どういうのがプロダクトじゃない、プロダクトデザインじゃないってあります?ファッションもプロダクトと言えばプロダクトだし、家も最近はユニット化されて注文住宅も工場でつくられているし、ビルの鉄骨も最初工場でつくって、持ってきて組み立てるみたいな感じじゃないですか。そういう意味では色んなものが概念としてプロダクト化していて、汎用性が効くところが面白いなと思います。昔言われていたプロダクトデザインと僕がやっているのはちょっと違うと思うんです。

大野:形にするっていう職業ですよね。ラインに載せてリアルなものをつくるというよりは、僕にとっての川本さんのイメージは何か形をリアライズする職業。

川本:そうそう、だからずっと迷っているのは、職業を名乗るタイトルをオブジェクトリアライザーに変えようかと。何とか戦隊みたいな(笑)。リアライザーって言葉自体が造語ですから、よく分からない言葉使ってと言われるかもしれないんですけどね。名乗るタイトルが何て言っていいのか分からないので、デザイナーとかプロダクトデザイナーって言っているところはあります。昔はプロダクトデザイナーというと、企業の中にいて絵を描いて、その絵の通りに製品が生まれるというのがプロダクトデザイナーでした。今でもそういうイメージでオーダーをされる事も多いんですけど、やっぱりもっと深いところからデザインいうのは関われるし、関わっていくべきだと思っているので、そういうところから一緒にやらせてもらえるような仕事を提案してやっていますね。デザインコンサルみたいに、ワークッショップなどでまずコンセプトやストーリーをみんなで一緒につくっていくところから一緒にやらせてもらったりしているんですよ。そういうのを色んな企業とやれるのは面白いです。

また、アーティストの作品製作にも携わっていて、アーティストの思い描いているものを使える技術を使ってどう具現化するかというプロセスの部分をやっています。形が格好いいかの問題は一つの要素でしかなくて、素材は何が最適か、あるいはそれぞれの機能がどう配置されているのが良いかというのを考えながら、色々なものを最適化していって形を掘り起こしていく作業なんですよ。だから応用範囲が効くのを今苦しみながら楽しんでいます。

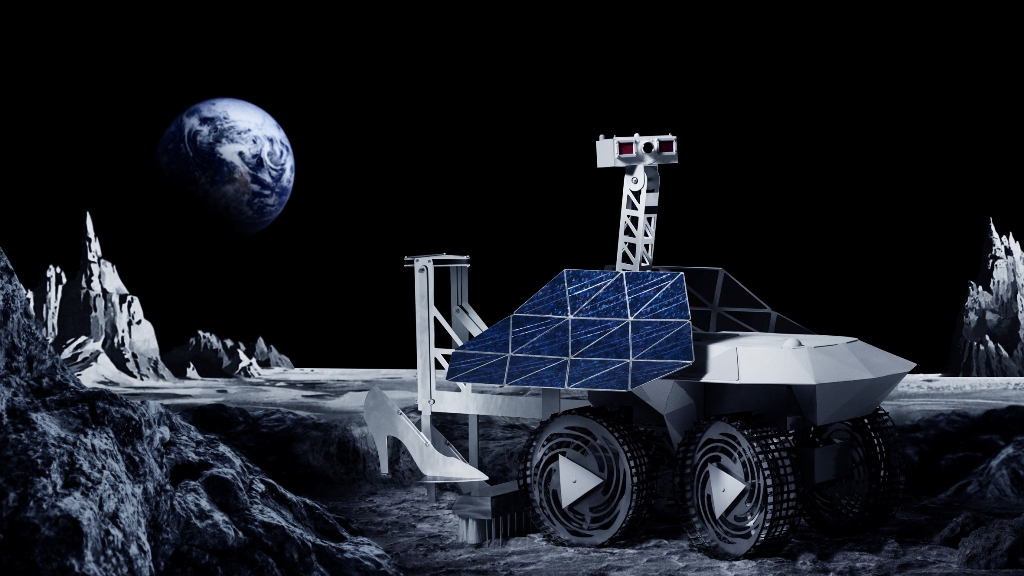

例えば、去年のミラノサローネ期間中に出品された清川あさみさんの「東京メリーゴーラウンド」では、清川あさみさんの頭の中にあるイメージをどう立体に起こすか、具体的にはどんな素材で作ったらよいか、内側の機構や照明など、清川さんからのアイディアスケッチを元に進めていきましたね。それから、スプツニ子!さんの某作品に登場する月面探査車です。PVは廃工場みたいなところで撮影をしたのですが、本当に月面に足跡をつけたような質感を出したいという相談をもらって、実際に機械と砂場を作ったりして何度も実験しました。

©Rai Royal

スプツニ子!『ムーンウォーク☆マシン、セレナの一歩』より月面探査車

宮村:会場はインスタレーションと映像と月面を模した砂場という展示でしたよね。都現美で見て笑いましたよ。

大野:川本さんがされていることは新しい職能なのかなと思っていまして、建築でも図面を書く人と施行する人は分かれていたのですが、テクノロジーによって最近は、デザインする人が施行も考えて、施行する人がデザインも考えるといったように役割があいまいになってきています。川本さんは、デザインもされていますが、プロダクトにおいてどうやって作るかという部分もすごく考えられているので、新しい可能性を切り開いていくのかなという印象を受けています。ご自身はこの点について、どのように考えられていますか?

川本:まさしくそこは面白い点であり大変な点でもありますよね。両方を理解していたり飛び越えた概念を提示することによって新しいものができたりするので、どんどん知識をつけて、色んなことにトライしていきたいなと思います。同時にビジネスとして成立することも丁寧に考えていかなければいけません。

大野:川本さんは自分を追い込むというところが結構ありますよね。笑 今日も追い込むという言葉がたくさん出てきていました。呉からすぐに引っ越されたりと自分をわざと追い込まれる環境におくようにしていますよね。

川本:そうですか?!確かに、そういう状況に陥ったときに生まれるものが新しかったり良いものができた経験があるから、大事にしているのかもしれません。映画「風立ちぬ」で君の10年はどうだった?と主人公が問いかけられるシーンがあるんですが、確かにフルスロットルで走り続けられるのはそんなに長くないのかなと思って、生きているうちにもうちょっと前に進みたいという感覚はあるのかもしれないです。あとは単純に物作りが好きなんですよね。もっと追求したいという思いはあります。

――今後手掛けてみたい分野だったりお仕事だったりがあれば教えて頂けますか?

川本:さっき申し上げたように、建築的なスケールの大きいものはやってみたいというのはありますね。また、僕らが売りにしているジオメトリックな構造体がどれだけ実際の生活の中で使えるものとして応用していけるかをやっていきたいです。Distortionの1番の成果としては、ちゃんとお届けできる製品に出来たということです。今ある既存の製品にはなかった概念とか設計方針、システムを生み出してつくっていけたらいいですね。そこには生産の問題とか色々あるんですけど、それらを乗り越えて使えるものをどんどん浸透させていければ新しいカテゴリーが生み出せるんじゃないかと思います。どんなジャンルでも、どんな場所で使われるものでも果敢にチャレンジしていきたいです。

宮村:コンセプトモデルにとどまらない?

川本:そうですね。やっぱり3Dプリンターでつくってというところで終わっちゃうことが僕らの中でも多い。それ自体はすごくユニークで面白いものなんですけど、それを実際のところ発売できるかというと、なかなか色々な問題があったりするんですよね。それはもしかしたら3Dプリンターがどんどん進化していって敷居が低くなっていくことで実現できるのかもしれないし、別のやり方で実現できるかもしれないんですけど、何かその方法は常に探して探求していきたいです。

川本尚毅

writer profile

1989年生まれ。大阪府出身。