Sound Live Tokyo 2013 「The Quiet Volume」 Ant Hamptonインタビュー

2013年9月21日から10月2日にかけて、アント・ハンプトンとティム・エッチェルスの合作である、”The Quiet Volume”がSound Live Tokyo 2013の一環として、東京都立中央図書館で上演された。今回が日本初/日本語版初の上演となる。

アント・ハンプトンが立ち上げた「Rotozaza」が考案した俳優が不在の自動演劇(オートテアトロ)というジャンルに属する本作品は、17カ国以上の都市のフェスティバルで図書館を舞台に上演され、高い評価を受けている。

先月ニューヨークにて、ダンスやパフォーマンスの先鋭的な達成に贈られるベッシー賞を受賞したばかり。

本作品は、体験者に新しい読書体験を投げかけ、自らの思考や本の内容が共鳴しあい進行するものとなっている。

このたびドリフターズ・マガジンは、新しい読書体験の冒険である”The Quiet Volume”について、制作者の一人であり、イギリス人の劇作家/演出家であるアント・ハンプトンにメールインタビューを行った。

“The Quiet Volume”の上演時間は約60分間。

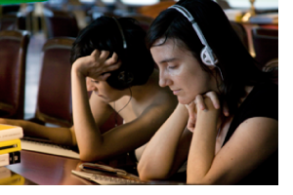

図書館の読書スペースにて、ヘッドフォンを着用し、2人1組のペアになって座り、体験する。

目の前の机には、3冊の本、アント・ハンプトンとティム・エッチェルスが作成した文章の書かれたノート、写真集が用意され、積み上げられている。

ヘッドフォンから聞こえる男女のささやき声と、本やノートのテキストに導かれ、読書体験を見つめなおすのが”The Quiet Volume”である。

【タイトルの由来ときっかけ】

「タイトルに”The Quiet Volume”と名づけた主な理由は、読書をする際何が私たちの頭の中でおきているのか、何が実際に”黙読”の際おきているのかを体験者が聞く試みになると考えたからです。」

タイトルの由来を聞くと、アント・ハンプトンはこう答えてくれた。

「自分が同調し波長を合わせているものを理解するのは時にとても困難です。そのような意味で、丁寧に合わせるダイヤルのようなVolume(音量)というアイディアが気に入りました。」

本作品を制作するきっかけは、自身の劇作家/演出家としての実体験から生まれたそうだ。

「読書体験が劇場のようなものになりうる、という発想が大きな出発点でした。

実践的、現実的なレベルで、この発想は私に訴えるものがありました。

演出家は、長く、重く、労力のかかるプロセス、加えて、身体がそこに関わらなくなった瞬間、消えてしまう最終成果に慣れるよう学ぶものです。

一方で、作家というのはそのような問題を避けます。彼らはどこでも作業できますし、彼らの作品はしばらく残ります。

そういった理由で、「本」が自動演劇を探求するには良い場所になるのではと、ある時期から考えていました。」

【ティム・エッチェルスとのコラボレーションとPARALLEL CITIES フェスティバル】

同じくイギリス人のアーティスト/作家であるティム・エッチェルスとコラボレーションをするに至ったのは、最初の構想から2年後、ティム・エッチェルスのブログをみたことがきっかけであったと教えてくれた。

テキスト、ページが時間的なパフォーマンス的プロセスとして捉えられること、そして、そのテキスト内で読者/閲覧者と作家、もしくは読者/閲覧者と舞台化された対象が時空間を超えることができることに興味を持っているというブログでのティム・エッチェルズの発言が、コラボレーションの提案へと導いてくれたそうだ。

「ティムと私は、”The Quiet Volume”の制作にあたり、ロンドンにあるThe British Libraryで多くの時間を過ごしました。カフェで自分たちの音声をレコーディングし、そのまま図書館の読書室へ向かいテストを試みました。想定できる相互作用や構成について議論したり、テキストの一部を互いに読みあったり。

ティムはレコーディングやテストを実際に試したり、やってみることにいい意味でこだわりました。」

また、アートプロジェクト・ユニットのリミニ・プロトコルの一員であるドイツ人演出家Stefan Kaegiと、劇作家、舞台監督、女優や歌手といった様々な方面で活躍するアルゼンチン出身のLola Ariasがキュレーションを行うPARALLEL CITIES フェスティバルへの参加の打診が”The Quiet Volume”のクリエーションを促進させたとも語ってくれた。

都市の中に介入する移動型フェスティバルであるPARALLEL CITIES フェスティバルは、これまでベルリン、ブエノスアイレス、ワルシャワ、チューリッヒといった都市で開催されている。

Photo: Hideto Maezawa

【図書館という舞台】

“The Quiet Volume”を公共的場の「図書館」という特殊な場を舞台にすると決めたのも、PARALLEL CITIES フェスティバルがきっかけだったそう。

PARALLEL CITIES フェスティバルのコンセプトが、それぞれの作品の舞台を、ホテル、ショッピングセンター、裁判所、工場といった、それぞれの都市における日常的なロケーションに据えることであったため、クリエーションのはじめの段階から「図書館」が舞台になると想定されていたそうだ。

「図書館が舞台になると知った後すぐに、公共的場である図書館における黙読という私的体験の摩擦、すなわち他のみんなが各々の読書の世界に没頭している環境に注意をはらい、そして自らをその環境にすべりこませることが、”The Quiet Volume”のレバーになると決めました。

パフォーマンスという広い見方内で、ある状態から異なる状態へ移動するこの回路は、私とティムどちらも興味をもっていました。

例えば、劇場でパフォーマンスのトーン、速度、テイストに包み込まれる前にどのようにして観客が「部屋にいる」という意識をもちはじめるのか、といったことに。

“The Quiet Volume”が、「読書体験」と「パフォーマンスの間に何がおきるのか」の間の関連性を発見しようする作品であるという意味においては、公共の空間で読書をするのは重要なキーでした。」

また、アント・ハンプトンは「図書館」を以下のように、空港、駅という輸送の空間と例えている。

「本作品では、読者/体験者が平坦な世界へと入り込み、指、視覚、空想の風変りな三角形のダンスをするのを実現します。

そして、その平坦な世界内で起きる出来事の余白が広がり、重みが増しはじめます。

テキストのラインに沿ってなぞる指のゆったりとした速さが、時間を、時に遅くしたり、またある時には二重化したり、別の時には引き伸ばしたりしながら折り曲げはじめます。

それは変わったマジックの一種であり、輸送に似ているユニークなプロセスです。

このような理由で、機能上の手段として図書館は、空港や駅と似たような空間として考えることできると思います。

図書館は、単にとどまることを目的に訪れる人がいないというわけです。」

Photo: Hideto Maezawa

【2人1組ペアでの体験】

図書館という場所の要素以外に、2人1組で体験することも、本作品の重要な仕組みとして機能していた。

体験者は、ヘッドフォンからの指示に集中する中、ペアの人が同じ行動、時には異なった行動を行うのを、横目で感知できる仕組みになっていた。

「2人1組のペアにしたのには、いくつかの理由があります。

まず、何事も前提にしないためには、子供の頃の初期の読書経験に戻るのが有効であると発見しました。私たちの初期の読書体験は、親や先生、あるいはオーディオトラックの次のページへの指示といったような、誰かと一緒に行うものであったと思います。

また、公共的な領域に通じる結びつきを意識したことも、理由のひとつです。

大人たちが公共の場で読み合うのは明らかに不自然ですが、私たちはこの不自然で少し邪道な質を作品の進行に用いることが、他の人の普段の行動を妨害せずに公な場とよそ者ともとれる私的な役割を結びつけるのに有益に働くと発見したのです。」

【ヘッドフォンのささやき声】

そして、ヘッドフォンからのささやき声も欠かせることのできない重要な要素であった。

ヘッドフォンのささやき声は、体験者である観客に指示を与え、次の行動へと導いてくれる存在であった。

その声は信頼をおける、心地よく作用する存在でもあり、

また時に、自分の読書をする声を邪魔し、落ち着かなくさせる存在としても作用していた。

実際に”The Quiet Volume”は、ヘッドフォンのささやき声により周囲の音に耳を澄ませることから始まる。

ページをめくる音、椅子を引く音、自分の呼吸、キーボードをたたく音…

静かとされている図書館内の音に、意識を向けさせられる。

作品の進行という、重要な役割をささやき声が担っていた。

「録音する声をささやき声にするのは、一番初めから決めていました。

なぜならまず、ささやき声以外の声を図書館の読書室で聞くのはおかしい、という単純な理由と、人の持つ各々のささやき声の方が、それぞれが持つ話し声同士より違いが少なく似ている、と考えたからです。

“The Quiet Volume”では、ささやき声の持ち主は誰なのか、という疑問に気にさせすぎずに、ささやき声がガイドする声として指示し、提案するのが可能になっています。

私はいつも、音声が「過剰になる」問題とぶつかるか、もしくは魅了されるかのどちらかでした。

なので、どのようにして私たちの声が自身のアイデンティティーを漏らし、もしくは誤って伝えてしまうのか。またはいかに互いの声の違いを強く受け止めているのか、に関して今回は驚くべき発見がありました。」

Photo: Hideto Maezawa

【指示のタイミングと本の選定】

また、本の選定も重要な役割をしていた。

3冊の本の内容が作品内で互いに共鳴しあっていた。

加えて、まったく違った指示をうけているはずの隣の人から静かに差し出された写真集が、自分の受けている指示と結びつくプロセス、そしてそこから生まれる相互作用、共によくできていた。

本の内容もすんなり入ってくる仕組みになっており、本の選定と同様そのタイミングもよく考えこまれていた。

「本作品は他のいくつかの私の自動演劇作品(2010年に日本でも上演されたカフェやバー、ラウンジなどのスペースで2人1組になって体験する「Rotozaza」の作品『Etiquette』とスクリーンの前に5~6人組になって行われるIsambard Khroustaliov とJoji Koyamaとのコラボレーション作品 『GuruGuru』、そして2012年に制作されたプロンプターの前にペアになって座りアント・ハンプトンと中国人の負傷した工場労働者との会話を聞くノンフィクションが混じった作品『Cue China』 etc.)に比べてとてもシンプルなんです。これらの作品はシンクロさせるのが非常に大変でした。なので、おそらく今はもうタイミングに関しては十分に特訓されたといってもよいでしょう。

本の選定は、おそらく一番重要で難しい挑戦であり、何度もテストを繰り返しました。

不採用になった本の候補には、トルストイやぺソア、雑誌、児童文学、ジェームズボンドものなど…ありとあらゆる案を試しました。

体験者が最初に手にする小説は冒頭から読まれるべきであると考えたのですが、このこと自体も挑戦でした。物語の中に入りこむには時間を要するにも関わらず、60分間の作品内容ではその時間がないため、最初に読んでもらう一冊として何かとても加速性のあるもの、車におけるフェラーリに等しい読み物を探しました。」

【新しい読書体験との出会い】

最後にヘッドフォンを外し、思考が現実へと戻されたところで”The Quiet Volume” の上演は幕を閉じる。

“The Quiet Volume” は確かに特別な体験である。

自らの読書スピードに気づき、読書をする際の集中力がどのように変化し流れるかを、この作品全体を通して初めて知ることができる。

“The Quiet Volume” の体験者のひとりとして、私が作品を通して得た最も鮮明な体験は、

本の物語のイメージが浮かびあがった瞬間、集中力が本の世界へと入り自分の中で生きてきたまさにその瞬間に気づき、出会えたことであった。

この体験は希有であり、そして普段の読書のプロセスでは経験したことのないものであった。

このような感想を伝えたところ、以下の返事がアント・ハンプトンから返ってきた。

「それを体験したと聞けて嬉しいです。そうです、間違いなく私たち自身の読書経験から多くを引き出す必要がありました。しかし、私たちにとっても、読書をしている間何が本当におきているのか、ということのみにすごくフォーカスするのは初めてのことでした。これも、この作品を作りたかった理由でもあります。」

——————————————————————————————

トップ画提供: Lorena Fernandez

“The Quiet Volume”

声の出演:笛田宇一郎、安藤朋子、伊藤麗知(日本語版)/Ant Hampton、Seth Etchells、Jenny Naden(英語版)

日本語版録音・編集:中村公輔

日本語版録音監修・翻訳:新井知行

制作:Katja Timmerberg

バイノーラル・レコーディング:Tito Toblerone

委嘱・プロデュース:Ciudades Paralelas(キュレーション:シュテファン・ケーギ、ローラ・アリアス) | プロダクション・マネージメント:Katja Timmerberg | 共同プロデュース:HAU Berlin、Schauspielhaus Zürich | 協力:Goethe Institute Warschau、Teatr Nowy、The Foundation of Teatr Nowy | 委嘱:Kulturstiftung des Bundes、Pro Helvetia、Goethe Institute Buenos Aires | 共同制作:Vooruit Arts Centre

<プロフィール>

1988年にシルヴィア・メレクリアーリとプロジェクト「Rotozaza」を立ち上げ、「ゲスト」パフォーマーがリハーサルなしでその場でインストラクションを与えられる作品や、観客自身が状況を作り出しその中でパフォーマーになる体験型作品などの形で「オートテアトロ(自動演劇)を展開。作品は35カ国語以上に翻訳され、各地で紹介されている。他にソロ活動としては、グレッグ・マクラーレンとの共同作業による「ライブ・ポートレート」の実験『The Other People(La Otra Gente)』で、非演劇的環境での「出会い」の構造化に取り組んでいる。Manifesta7ビエンナーレにおける「Projected Scenarios」のヘッド・ドラマターグ。ジェローム・ベル、フォースド・エンタテインメントなどの作品にも協力している。

英国を拠点とするアーティスト/作家。多様な文脈でのソロ活動のほか、国際的に評価を確立しているパフォーマンス・グループ「フォースド・エンタテインメント」を主宰する。パフォーマンス、映像、写真、テクスト、インスタレーション、小説などの分野で活躍。演劇論『Certain Fragments』(Routledge、1999)、初の小説『The Broken World』(Heinemann、2008)などが出版されている。MACBA(2009)、ヨーテボリ・ビエンナーレ(2009)、アート・シェフィールド(2008)、Manifesta7ビエンナーレ(2008)など各地で展示も行なう。現在ロンドンのテート・リサーチとLADA(Live Art Development Agency)のシンカー・イン・レジデンス。

<Sound Live Tokyo>

サウンド・ライブ・トーキョーは、ライブ・パフォーマンス、インスタレーション、参加型作品などの多彩なプログラムを通して、音と音楽に関わる表現の可能性を探求するフェスティバルです。第2回目となる今回は、公募プログラム「サウンド・ライブ・トーキョー・フリンジ」も開催。ますます多様で意外なサウンドとの出会いにご期待ください。

参加アーティスト:アント・ハンプトン、ティム・エッチェルス、倉地久美夫、マヘル・シャラル・ハシュ・バズ、飴屋法水、工藤冬里、クリスティン・スン・キム、大工哲弘、アヤルハーン、鈴木昭男、灰野敬二、松崎順一、小林ラヂオ、堀尾寛太、嶺川貴子 ほか

会期:平成25年(2013年)9月21日(土) 〜 10月6日(日)

会場:東京文化会館、東京キネマ倶楽部、上野恩賜公園野外ステージ(水上音楽堂)、東京都立中央図書館、スーパー・デラックス、VACANT

主催:東京都、東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)、国際舞台芸術交流センター(PARC)

協力:東京都立中央図書館、公益財団法人セゾン文化財団、日本口琴協会

東京文化発信プロジェクトは、「世界的な文化創造都市・東京」の実現に向けて、東京都と東京都歴史文化財団が芸術文化団体やアートNPO等と協力して実施しているプロジェクトです。都内各地での文化創造拠点の形成や子供・青少年への創造体験の機会の提供により、多くの人々が新たな文化の創造に主体的に関わる環境を整えるとともに、国際フェスティバルの開催等を通じて、新たな東京文化を創造し、世界に向けて発信していきます。 www.bh-project.jp

writer profile

1993年生まれ 上智大学在学中